Notizie ed eventi

I Sedili di Napoli

Dalle Fratrie greche ai Sedili

Napoli è stata sempre "ostile" ad un sistema di potere centralizzato.

Dalla sua fondazione, infatti, la forma amministrativa è stata prevalentemente orientata al decentramento.

In epoca greco-romana erano le "Fratrie" cioè le aggregazioni di famiglie nobili delle diverse aree o piazze cittadine, o "file", cioè i corpi in cui era diviso il popolo, a governare la Città.

I luoghi d'incontro delle fratrie corrispondevano a delle piazze con teatri e templi, dedicati alla divinità di riferimento di queste diverse comunità e solo le famiglie - che in epoca romana erano definite "patrizie"- avevano diritto a discutere di "affari pubblici" e/o di "interessi privati".

Le fratrie organizzavano, oltre alla gestione della vita pubblica del proprio territorio di competenza (l'erario; la manutenzione delle strade e delle mura cittadine; l'ordine pubblico; ecc.) anche le feste religiose ed i riti sacri.

Delle Fratrie, in numero di 12, resta la memoria storica dei soli nomi e qualche reperto archeologico lungo i Decumani.

Dopo il crollo dell'Impero Romano, la città continuò ad essere organizzata secondo questa logica di "quartiere" tant'è che già alla fine del IX secolo, secondo lo storico Filippo Pagano, Napoli assiste alla "costituzione" dei Seggi o Sedili, quando "popolani e gentiluomini" iniziarono ad edificare molti portici nelle principali "piazze".

Dopo il crollo dell'Impero Romano, la città continuò ad essere organizzata secondo questa logica di "quartiere" tant'è che già alla fine del IX secolo, secondo lo storico Filippo Pagano, Napoli assiste alla "costituzione" dei Seggi o Sedili, quando "popolani e gentiluomini" iniziarono ad edificare molti portici nelle principali "piazze".

Non molto dopo, all'interno di questi portici, furono sistemati appositi sedili per la sosta e la seduta dei cittadini, sedili o seggi che hanno finito per denominare questi speciali luoghi d'incontro.

Si diffuse, poi, la consuetudine di individuare i "Sedili" con la denominazione topografica del luogo nel quale insistevano oppure in base al casato delle famiglie "patrizie" che vi abitavano nell'immediata prossimità e che espletavano funzioni amministrative della zona.

Continuità storica

Nel basso medioevo, il governo politico della Città, restò dunque sotto il controllo di queste antiche famiglie patrizie di epoca greco-romana ma, con le varie occupazioni barbariche, queste antiche famiglie napoletane dovettero integrarsi con le famiglie degli "stranieri", mentre si andava affermando il Ducato indipendente di Napoli, nel nuovo regno Longobardo.

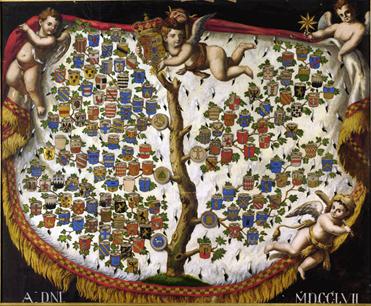

In epoca normanna, con la prima dominazione monarchica, il "sistema dei Seggi" resistette e si ha notizia di tre o quattro principali Seggi e dell'esistenza di ulteriori 21 Seggi minori, pari al numero dei consoli del magistrato di governo. Il primo nucleo di nobiltà di Seggio, si consolidò con Ruggiero I che, con il suo insediamento a Napoli, creò una corte reale composto da feudatari (nobiltà di terra e di spada) normanni e delle famiglie patrizie napoletane. Nel 1140 si svolse anche il primo parlamento dei Baroni. Nel successivo periodo svevo, i Sedili continuarono a mantenere il loro status; se ne trova traccia nelle Costituzioni di Federico II e poi, con Manfredi di Svevia che riconobbe ai nobili iscritti ai seggi, una quota dei diritti doganali. Gli stessi nobili goderono del beneficio di radunarsi in luoghi speciali per l'amministrazione della Città.

I sedili maggiori

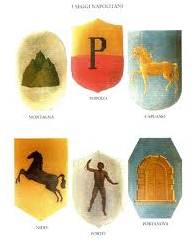

In epoca Angioina, i Sedili maggiori erano passati da quattro a sei; poi per volontà di re Roberto, i 29 sedili esistenti furono ridotti a 5: Capuana, Nido, Montagna, Porto, Portanova, con la soppressione o la fusione dei seggi minori; il seggio di Forcella, ad esempio, confluì in quello di Montagna già prima del 1338. Continuò ad esistere, invece, il Sedile del Popolo.

In epoca Aragonese, Alfonso I nel 1443, appena entrato a Napoli, visitò i Sedili ed incontrò i loro eletti, riconoscendone così la loro funzione ed il loro potere, ma nel 1456, si dice per compiacere la  sua giovane preferita Lucrezia D'Alagno che desiderava una migliore vista del mare dal suo palazzo, soppresse il Seggio del Popolo (o della Sellaria o Pittato) il cui edificio era d'impedimento al panorama. Il Seggio fu poi ripristinato per i tumulti popolari che ne conseguirono.

sua giovane preferita Lucrezia D'Alagno che desiderava una migliore vista del mare dal suo palazzo, soppresse il Seggio del Popolo (o della Sellaria o Pittato) il cui edificio era d'impedimento al panorama. Il Seggio fu poi ripristinato per i tumulti popolari che ne conseguirono.

In epoca del Vicereame spagnolo, al momento del suo ingresso in Napoli, Carlo V ricevette dai rappresentanti dei Sedili, le chiavi della Città ma lo stesso monarca, non le accettò dichiarando che la Città stava già in buone mani. In questo periodo e sotto il viceré Don Pedro de Toledo, alcune famiglie nobili che non sedevano in alcun sedile chiesero, senza però successo, di essere inserite in un Seggio nuovo oppure di ripristinare per lo scopo il seggio di Forcella.

L'epilogo

Sempre nel periodo di Vicereame spagnolo, precisamente nel 1547, l'Imperatore Carlo V tentò di imporre il Tribunale dell'Inquisizione a Napoli, ma gli eletti dei Sedili ed il popolo napoletano insorsero con le armi contro questo tentativo e l'Imperatore fu costretto ad abolire l'Inquisizione.

Durante il periodo Borbonico, l'organizzazione dei sedili non subì grandi variazioni. Nel 1799, con la breve parentesi della Repubblica giacobina, i sedili furono soppressi ma con la riconquista del Regno da parte dei Sanfedisti del cardinale Ruffo ed il ritorno dei Borbone sul trono delle Due Sicilie e dopo il periodo di regno francese, Ferdinando I confermò, nel 1806, la soppressione dei Sedili, per punire il tradimento di molti nobili che avevano parteggiato per i Francesi.

Durante il periodo Borbonico, l'organizzazione dei sedili non subì grandi variazioni. Nel 1799, con la breve parentesi della Repubblica giacobina, i sedili furono soppressi ma con la riconquista del Regno da parte dei Sanfedisti del cardinale Ruffo ed il ritorno dei Borbone sul trono delle Due Sicilie e dopo il periodo di regno francese, Ferdinando I confermò, nel 1806, la soppressione dei Sedili, per punire il tradimento di molti nobili che avevano parteggiato per i Francesi.

Gli eletti di San Lorenzo (dove sedeva il "parlamento dei Sedili") divennero corpo cittadino; con editto del 1808 sorse quindi il Municipio e poi il Supremo Tribunale venne sostituito dal "Consiglio dei Maioraschi" che fu poi rimpiazzato dal Ministero e Real Segreteria di Stato di Casa Reale e, a sua volta, sostituito dal Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.