Monumenti da visitare nel centro di Napoli

Chiesa di Santa Maria della Stella alle Paparelle

Localizzazione: Via Giuseppe De Blasiis 11.

Localizzazione: Via Giuseppe De Blasiis 11.

Percorrendo Via San Biagio dei Librai (Spaccanapoli) verso via Duomo, dopo aver superato ciò che resta del Complesso del Divino Amore, subito a desta della Chiesa di San Camillo, si incontra il Vico delle Paparelle, così detto perché un tempo vi abitò la famiglia Paparo e qui vi fu insediato l’Oratorio realizzato, come diremo subito dopo, da Luisa Paparo.

Questa nobile famiglia è ancora oggi ricordata a Napoli perché il pio Nando Paparo fu fra i fondatori del Pio Monte della Misericordia e la figlia Luisa, dopo aver fondato con Giovanna Scorziata (nel 1579) il Ritiro per nobile donne del Sacro Tempio della Scorziata, interrotto questo primo sodalizio, diede vita ad altro analogo oratorio, questa volta dedicato però a giovani donne non appartenenti al ceto aristocratico e che, furono ben presto appellate dal popolo napoletano, per l’appartenenza al nuovo Oratorio, come "le paparelle".

Il Vico in epoca medievale si chiamava vicus Danielis e, successivamente vico Sant’Efulo, vico de’ Cicinis e vico dei Grammatici, dal nome delle famiglie nobili che vi abitarono.

Il vicolo è stato anche immortalato, in due ironici componimenti, da due grandi poeti napoletani: Salvatore Di Giacomo [che lo chiamò <<’O vico d’’e suspire>> trad: "il vico dei sospiri (d’amore)] e Ferdinando Russo [<<’O vico ‘e Ppaparelle>> in "Poesie e canzoni" - Napoli, ed. Marotta, 1993].

Il vicolo è stato anche immortalato, in due ironici componimenti, da due grandi poeti napoletani: Salvatore Di Giacomo [che lo chiamò <<’O vico d’’e suspire>> trad: "il vico dei sospiri (d’amore)] e Ferdinando Russo [<<’O vico ‘e Ppaparelle>> in "Poesie e canzoni" - Napoli, ed. Marotta, 1993].

In fondo a questo Vico che si collega, attraverso l’odierna Via Giuseppe De Blasiis, alla Via del Grande Archivio, sorge il sacello di Santa Maria della Stella.

La chiesetta, infatti, nel suo caratteristico stile rinascimentale napoletano, doveva fare da contenitore delle spoglie mortali di Giovanni Francesco Donadio, detto il Mormando, noto organista prima e poi grande architetto di numerosi edifici e di cui abbiamo già detto nella pagina dedicata al Palazzo del Mormando in Via San Gregorio Armeno.

Santa Maria della Stella risulta oggi incastonata fra alti edifici e, rispetto al piano di calpestio stradale, si mostra interrata.

Ciò è dovuto alle opere di sistemazione urbanistica che la Società pel Risanamento di Napoli effettuò in questa zona ai fini del XIX secolo.

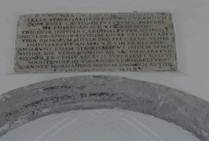

Il Mormando ristrutturò questa chiesetta nel 1520, come ricorda una lapide posta all’interno sulla parete opposta all’ingresso e che, un tempo, era occupata da un altare, oggi scomparso.

Il Mormando ristrutturò questa chiesetta nel 1520, come ricorda una lapide posta all’interno sulla parete opposta all’ingresso e che, un tempo, era occupata da un altare, oggi scomparso.

La facciata, tutta in pietra di piperno, scandita da quattro lesene scanalate con capitelli corinzi, presenta un frontone liscio con al centro, una finestra circolare di semplice disegno e che dà luce al piccolo ambiente interno.

La porta d’ingresso, con un architrave, è fiancheggiata da due edicole absidate. Sulle stesse, si notano due "rosoni" ciechi, con ai quattro angoli del quadrato che li contiene, quattro stelle a sette raggi; le stesse stelle presenti anche sulla porzione centrale con il portale, ai lati della nicchia semicircolare al di sopra del portale stesso e che, un tempo, ospitava una scultura ad altorilievo rappresentante la Vergine Maria con Bambino.

Sotto questa nicchia si legge: "Ave Domina Angelorum" ed ai lati, sulle due edicole: " Deposuit potentes" e "Exaltavit Humiles".

La facciata è completata con tre vasi sempre in piperno che sovrastano il timpano.

L’interno, di modeste dimensioni, non presenta più elementi architettonici o arredi di grande rilievo e si presenta molto "essenziale".

L’interno, di modeste dimensioni, non presenta più elementi architettonici o arredi di grande rilievo e si presenta molto "essenziale".

La parete di fronte all’ingresso, sulla quale campeggia la lapide già descritta, mostra ancora solo due pannelli marmorei decorati posti lateralmente al grande nicchione centrale.

Una cornice in piperno, che corre lungo tutta la parte superiore delle pareti, disegna il perimetro della piccola sala centrale.

La chiesetta custodiva un tempo un’insolita immagine della Vergine con viso moresco, oggi perduta; così come è andata perduta una statua marmorea del XVI secolo, raffigurante San Giovanni Battista e che era custodita nella piccola sacrestia annessa. Di questa statua si sa solo che, dopo aver subito la mutilazione della mani, fu restaurata in malo modo con elementi in gesso e poi completamente imbiancata.

Oggi la chiesa, di proprietà della Curia di Napoli, è affidata alle cure dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale.